Nous sommes habitués à acheter régulièrement des vêtements neufs, à nous en séparer plus ou moins rapidement, à donner dans des points de collecte répartis sur le territoire. Nous le sommes aussi à voir régulièrement défiler sur les réseaux ou dans les médias des montagnes de vêtements usagés sur les paysages d’Afrique ou d’Amérique latine. La gravité de la situation n’est pas qu’apparente. Pendant des décennies, la seconde main a été une opportunité économique et sociale pour de nombreux pays pauvres ou en développement. Mais aujourd’hui, la donne a changé : en vingt ans, la production mondiale de textile a triplé, transformant ce commerce en un flux difficile à contrôler. Légitimement, on s’interroge: comment ces vêtements atterrissent-ils là ? Ces vêtements sont-ils vraiment «les nôtres» ? Et surtout, existe-t-il un modèle d’économie circulaire mondialement viable ? Afin de comprendre la source et le fonctionnement du système sur lequel repose ce qu’on appelle communément “le grand export”, nous avons enquêté. Le sujet de l’exportation des textiles usagés est omniprésent, systématiquement dénoncé, résumé avec simplisme et peu envisagé sous l’angle des solutions. À travers la parole d’expert·es, nous tentons ici de comprendre le rôle de la France dans cette économie, les conséquences positives et les déviances de ce système, puis nous présentons la pluralité des solutions présentes et futures pour y remédier.

Disclaimer : Ce Grand Dossier a été réalisé en partenariat avec l’éco-organisme Refashion. Conformément à sa ligne éditoriale, The Good Goods a réalisé un travail de documentation indépendant. Ce dossier a pour vocation de dresser un état de l’Histoire et des lieux le plus exhaustif possible sur le sujet, afin d’apporter avec pédagogie un éclairage au plus grand nombre sur cette problématique mondiale et complexe. Elle ne peut être résumée de façon simpliste, tout comme les solutions de peuvent être manichéennes. La situation, c’est sans appel, n’est plus soutenable. Les issues sont plurielles et complexes, tout comme le sont les périmètres de responsabilité, des marques aux citoyen·nes, des éco-organismes à tous les acteurs de la chaîne de valeur en passant par les associations et une réglementation ferme. Nous souhaitons que ce dossier soit le support d’une discussion multipartite en faveur d’un changement concret. |

Qu’est-ce que le “Grand Export” ?

En France, 3,2 milliards de textiles, linge de maison et chaussures neufs sont vendus chaque année, soit 12 kg par an et par habitant. Il s’agit, à 71 %, d’entrée de gamme. Mais que deviennent ces produits une fois en fin de vie ? Aujourd’hui, seul un tiers des textiles usagés est déposé en point de collecte. Une fois collectés, ces textiles sont envoyés en centre de tri où 99,85 % des tonnes triées sont valorisées sous différentes formes. Environ 58,6 % des textiles triés sont réutilisés : certains, jugés de meilleure qualité, sont revendus sur le marché français via des circuits de seconde main. Toutefois, une part bien plus importante (entre 90 et 95%) est envoyée à l’étranger pour y être revendue, un phénomène connu sous le nom de Grand Export textile. Le reste des tonnages triés est soit recyclé, soit valorisé énergétiquement.

Pourquoi et depuis quand exporte-t-on nos vêtements usagés ?

L’exportation de vêtements usagés est une pratique ancienne et profondément ancrée dans l’histoire économique de la France. Dès le XIXᵉ siècle, Paris devient le centre névralgique d’un commerce de friperie, florissant, structuré et mondialisé. Le commerce de vêtements d’occasion repose alors sur des circuits bien établis et répond à une demande variée, tant nationale qu’internationale. Manuel Charpy, historien et chargé de recherches au CNRS, rappelle que dans le Paris du XIXᵉ siècle, la friperie est loin d’être un commerce informel. Alimenté par des institutions comme le Mont-de-Piété ou les ventes des Domaines militaires, ce marché se structure alors autour de grossistes et demi-grossistes. Les vêtements, souvent issus de surplus militaires ou des invendus, sont récupérés, triés et revendus. “C’est seulement avec la Première Guerre mondiale qu’apparaît le “don vestimentaire” vu comme un geste charitable envers les populations les plus pauvres.” précise la sociologue Emmanuelle Durand, autrice de l’Envers des Fripes. Le commerce des vêtements de seconde main se fait à ce moment-là toujours à l’intérieur des frontières du pays. Les textiles sont encore, à cette époque, considérés comme des matériaux précieux qu’il convient de réutiliser pour ne rien gaspiller. Le coût élevé des vêtements neufs pousse la population à se tourner massivement vers l’occasion.

Dès les années 1830, la fripe prend une dimension mondiale

Au XIXe siècle, la France centralise les exportations de vêtements usagés en Europe. Paris redistribue des textiles vers des marchés en développement, notamment l’Amérique latine et Haïti. En 1848, Paris exporte 500 tonnes de vêtements d’occasion, d’après les travaux de Manuel Charpy. Un volume qui atteint 1838 tonnes en 1867, surpassant parfois les exportations de vêtements neufs.

Au XXe siècle, l’exportation de vêtements de seconde main revêt aussi un caractère humanitaire : venir en aide aux citoyens de pays sinistrés par les guerres ou en difficulté économique. “Au lendemain du premier conflit mondial, les empires coloniaux organisent la livraison de vêtements usagés à destination des pays en situation de dépendance coloniale.” explique Emmanuelle Durand.

Aujourd’hui, l’exportation de textiles usagés vers des pays en développement s’est transformée en un commerce international ouvert et concurrentiel, où la logique du réemploi reste prégnante. Ce marché, initié il y a près de deux siècles, incarne déjà une forme d’économie circulaire avant l’heure et soulève des questions toujours actuelles sur la durabilité et la gestion des ressources. En somme, l’histoire du commerce de la friperie révèle bien plus qu’un simple échange de marchandises : elle témoigne d’une dynamique sociale et culturelle où le vêtement, au-delà de sa fonction utilitaire, devient un outil de construction identitaire et de réinvention perpétuelle.

Aujourd’hui, la demande mondiale de vêtements d’occasion est de 5 millions de tonnes par an

À l’origine, le Grand Export repose donc sur une logique simple : redistribuer les vêtements usagés vers des populations qui en ont besoin. Ce modèle est aussi une nécessité économique pour les opérateurs de collecte et de tri, qui dépendent de la revente des textiles usagés à l’étranger pour assurer leur viabilité financière. L’exportation permet ainsi d’absorber une part significative des vêtements collectés et de prolonger leur durée de vie.

Cependant, plusieurs acteurs du réemploi et de la seconde main, en particulier ceux issus de l’économie sociale et solidaire (ESS), alertent sur une baisse de qualité des textiles collectés. L’inondation des points de collecte par des vêtements d’entrée de gamme rend plus difficile la valorisation des pièces en seconde main. “Vinted et les plateformes similaires absorbent une grande partie des vêtements de qualité disponibles. Le niveau de qualité de ce qui reste baisse donc“, explique Pascal Ansart, consultant senior chez Arthur D. Little.

Il n’existe pas encore suffisamment de solutions industrielles de recyclage sur le territoire français ni européen, pour transformer nos textiles et chaussures usagés en nouvelles matières.

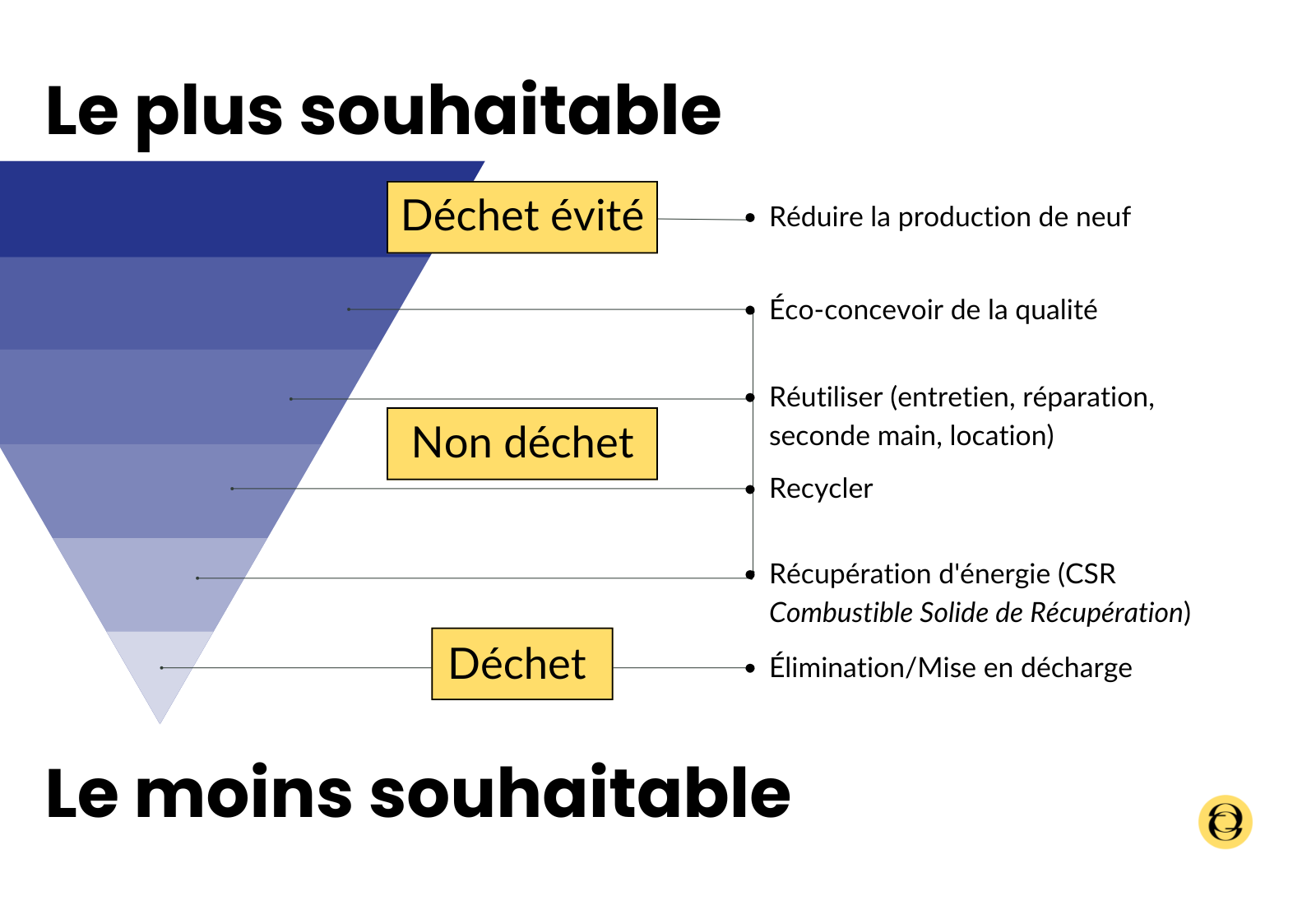

Si la France et l’Europe exportent encore massivement leurs vêtements usagés, c’est aussi faute de débouchés locaux. Ces exportations s’inscrivent dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, où la réutilisation doit être priorisée avant le recyclage, la valorisation énergétique et, en dernier recours, l’incinération ou l’enfouissement. Or, sans acheteurs pour réemployer ces textiles, ils devraient être recyclés. Mais aujourd’hui dans le monde, moins de 1 % des textiles, linge de maison et chaussures mis sur le marché sont recyclés en nouveaux vêtements, faute de capacités industrielles suffisantes en France et en Europe. Bien que des filières de recyclage se structurent progressivement, elles restent encore loin de répondre à l’ampleur du défi.

Les fripes mondiales dans les pays du Sud : problème ou source de matière valorisable ?

D’après l’ONU, 30 % des vêtements usagés exportés à travers le monde viennent d’Europe. 16 % viennent de Chine et 15 % des Etats-Unis. Côté importateurs, l’Asie domine, Pakistan en tête, puisqu’elle importe 28 % du volume total de vêtements usagés. L’Afrique, surtout le Ghana et le Kenya, en importe 19 %. L’Amérique latine, principalement le Chili et le Guatemala, en importent 16 %.

À elle seule, l’UE exporte 1.7 million de tonnes de textiles usagés.

À elle seule, l’UE exporte 1.7 million de tonnes de textiles usagés. Un chiffre qui devrait continuer de progresser à mesure que le taux de collecte croît car, là aussi, la marge de progression est importante. Au sein de l’Union, seulement 15 à 20 % des textiles usagés sont collectés. Quant à la France, en 2021, elle exportait plus de 166 000 tonnes de fripes par an, soit 3 % du volume total des exportations de vêtements et chaussures usagés dans le monde [Données douanières mondiales]. Hors de l’Union européenne, les vêtements et textiles usagés français partent, après tri, principalement vers le Pakistan (19 000 tonnes par an), les Émirats Arabes Unis (17 000 tonnes par an) et le Cameroun (11 000 tonnes par an) pour une réutilisation, d’après les opérateurs de tri conventionnés par Refashion en 2023.

A l’échelle mondiale, les volumes d’importation se comptent en centaines de tonnes par jour

Ce commerce, bien qu’ayant créé des milliers d’emplois, transforme fatalement certaines régions en décharges, dans des pays sans système de traitement des déchets. Certainement, la situation n’est pas à l’avantage de tous les destinataires. C’est ce qui a poussé en 2016 quatre pays d’Afrique de l’Est – le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda – à augmenter les droits de douane sur les vêtements usagés, allant parfois jusqu’à les multiplier par vingt. Alertée, l’administration Trump avait alors ouvert une enquête pour vérifier la conformité de ces mesures avec l’AGOA, un accord de libre-échange entre les États-Unis et les pays africains. Face à la pression, la plupart des gouvernements africains ont annulé l’augmentation, sauf le Rwanda, exclu de l’AGOA. Plus récemment, en 2023, l’Ouganda a également proposé d’interdire l’importation de vêtements usagés, avant de finalement abandonner ce projet.

Le marché de Kantamanto au Ghana : un cas d’étude pour comprendre

Pour illustrer la question des conséquences de ce qui est désigné comme des déchets de pays occidentaux par plusieurs associations spécialisées, le marché de Kantamanto à Accra sert souvent d’exemple. Notons néanmoins que le Ghana n’est pas un pays d’exportation majeur pour la France. D’après The Or Foundation, chaque semaine, ce sont 15 millions de pièces qui y sont envoyées et réparées, upcyclées ou recyclées par quelque 30 000 artisans malgré leur piètre qualité. On parle de 100 à 300 pièces remises en circulation par artisan·es chaque jour, un modèle de circularité qui mérite du soutien. Mais, d’après l’association, environ 40 % des textiles ne sont pas vendus et quittent le marché en tant que déchets et polluent les environs. Voici les conséquences très concrètes, et parfois graphiques, des exportations européennes.

L’équipe de l’ONG ajoute que, malgré leur expertise, la plupart des marchand·es se retrouvent constamment endetté·es à cause de la qualité variable des balles importées qui génère des rendements financiers imprévisibles, et un travail réalisé souvent dans de mauvaises conditions.

De plus, l’économie textile ghanéenne s’est dégradée, comme l’analyse Fafa Mensah, Coordinatrice Education pour The Or : “Les artisanes que je connais étaient des couturières, des designers, des femmes d’affaires. A cause de la colonisation de notre culture vestimentaire, leurs entreprises locales ont périclité. Elles font aujourd’hui ce travail de création et de réparation, dans des conditions injustes, avec des machines qui ne fonctionnent pas, des vêtements de mauvaise qualité… Et pourtant, les artisan·es arrivent à créer du beau avec cela.”

Ce commerce est donc un moteur économique essentiel pour de nombreux pays. Il mérite d’être analysé comme une activité économique à part entière, créatrice d’emplois et de valeur pour certains pays importateurs.

Un commerce qui structure une économie locale dans les pays destinataires, des acteurs à considérer sous un prisme économique et non humanitaire

Stopper l’exportation de la friperie, c’est tuer des millions d’emplois. Hatem Sedkaoui

“Les pays qui importent des textiles usagés, principalement dans le Sud global, dépendent souvent de ces flux pour alimenter leur marché local de vêtements d’occasion, qui répond à des besoins essentiels de leur population.” rappelle Maud Hardy, Directrice Générale de Refashion. “Stopper l’exportation de la friperie, c’est tuer des millions d’emplois.” alerte Hatem Sedkaoui, expert en recyclage textile.

Cette filière mondialisée, bien que peu visible, structure des économies locales et soulève des enjeux complexes en matière de durabilité et de responsabilité partagée. Le marché des fripes est loin d’être un simple exutoire pour les vêtements usagés des pays du Nord. Des millions de personnes tirent leur subsistance de cette activité dans les pays du sud destinataires des vêtements de seconde main venus, par exemple, d’Occident ou de Chine. Environ 2 millions d’emplois sont, par exemple, liés à la vente de vêtements de seconde main au Kenya. Ces exportations représentent même 7 % du PIB du Ghana, d’après Marlvin Owusu, membre exécutif de la Ghana Used Clothing Dealers Association. Ce commerce permet non seulement de répondre à la demande locale pour des vêtements à bas prix, mais il constitue également une source de revenus significative.

L’interdiction de tout ou partie de ces exportations problématiques est-elle toutefois envisageable ?

Les textiles usagés des pays du nord vendus sous forme de balles aux pays du sud ont le statut de déchets réglementairement, mais ils ont néanmoins une valeur marchande. Ces exportations s’inscrivent dans des échanges de nature commerciale organisés entre les deux parties. “Pour les pays signataires de la convention de Bâle ou de la convention de Bamako, l’exportation de déchets est déjà interdite quand il n’y a pas de capacité de traitement dans le pays destinataires. Les textiles usagés que nous exportons n’ont donc pas le statut de déchet. C’est un problème de définition.” explique Hatem Sedkaoui. “Ces textiles exportés sont des produits triés, catégorisés, classés et qui correspondent à une commande. Cela n’empêche pas qu’une part de cette commande n’est pas exploitable. Quand on envoie une balle de vêtements, elle contient, dans les faits, une partie de produits non utilisables.“

Dans les pays importateurs, l’arrêt des importations pourrait favoriser l’implantation de marques bas de gamme

Le marché de la seconde main est un marché libre, hyper concurrentiel et ultra-compétitif.

Hatem Sedkaoui met en garde : “Si on coupe l’export de la fripe, c’est la fast fashion qui va prendre la place.” L’arrivée massive de vêtements neufs de marques aux prix très bas sur des marchés aujourd’hui en partie occupés par des vêtements de seconde main exacerberait les impacts sociaux et environnementaux négatifs de ces produits. La Chine profite déjà du grand export pour écouler des produits d’entrée de gamme sur les marchés émergents : “Nous faisons face à une concurrence énorme venue d’Asie. Cette concurrence se fait souvent sur des produits neufs et de mauvaise qualité. En Afrique notamment, les produits de deuxième main occidentaux sont en concurrence avec des invendus neufs venus des Chine de mauvaise qualité.” raconte Pascal Ansart. “Ces produits sont souvent plus attractifs sur les marchés africains puisqu’ils sont neufs et vendus à quelques dizaines de centimes.” Le marché de la seconde main est un marché libre, hyperconcurrentiel et ultra-compétitif. La disparition complète des vêtements de seconde main européens sur ces marchés libérerait un espace encore plus grand pour ces produits, et d’autres marques dont on interroge régulièrement les impacts négatifs, notamment sur l’environnement.

La problématique des textiles usagés ne se limite pas à une éventuelle opposition entre exportateurs et importateurs

“Un arrêt des exportations renvoie à la transition environnementale de la filière textile qui doit traiter ces déchets auxquels s’ajoutent toutes ces quantités qui ne trouvent plus preneurs. Cet arrêt imposerait de développer rapidement des infrastructures locales pour le recyclage et la valorisation des textiles, pour créer une filière plus résiliente et circulaire. Cela nécessiterait des investissements considérables, du temps et une adaptation des compétences dans toute la chaîne de valeur.” nous explique Maud Hardy. La qualité des vêtements envoyés et les capacités locales de gestion des déchets jouent un rôle crucial. Pour Hatem Sedkaoui, la solution réside dans une meilleure collaboration entre les deux parties : “On ne peut pas dire qu’on balance des tonnes de déchets textiles partout dans le monde. La responsabilité est partagée”.

Une sélection rigoureuse des textiles avant leur exportation, adaptée aux cahiers des charges des pays destinataires, pourrait réduire significativement les volumes de déchets. “Lorsque nous trions en Europe, nous sommes supposés envoyer des produits vendables et normés qui correspondent aux besoins du marché local. Malheureusement, il reste encore beaucoup de travail à faire et d’investissements à réaliser sur l’affinage du tri.” ajoute-t-il.

40 % des exportations de fripes enregistrées par les douanes françaises ne sont pas comptabilisées par Refashion. En effet, l’éco-organisme travaille avec les opérateurs de collecte et de tri conventionnés en France qui déclarent la destination de ce qui a été trié. Le delta entre ce que l’on collecte et ce que l’on trie vient des quantités non déclarées et donc non qualifiées :

- Soit revendues à d’autres opérateurs non-conventionnés, Refashion perd donc la traçabilité sur ces flux.

- Soit alimentant un trafic illégal : des volumes importants sont revendus à l’international, dans des pays non soumis aux réglementations européennes, en particulier la convention de Bâle.

La collecte est une activité libre qui peut alimenter un commerce sous le radar de l’éco-organisme.

Quelles sont les solutions à disposition pour répondre aux enjeux du Grand Export ?

L’organisation mondiale de ce système implique naturellement non pas une solution mais plusieurs, complexes, et une co-responsabilité. La part citoyenne est indéniable, via une sensibilisation et une éducation à une consommation qualitative et raisonnée ; la part des marques est évidente, associant éco-conception des produits, maîtrise des volumes en particulier invendus et traçabilité ; la part de l’éco-organisme Refashion est nativement conséquente, responsable de structurer la collecte et le tri sur le territoire, et de soutenir massivement l’innovation en faveur du recyclage. D’autres acteurs sont nécessaires, comme les Fédérations et les associations de marques et de consommateurs, pour porter notamment un plaidoyer à l’échelle européenne. Et enfin, les pouvoirs publics à l’échelle européenne pour adresser le sujet collectivement et efficacement.

Le rôle des citoyen·nes

Les citoyen·nes doivent impérativement avoir le réflexe de prolonger la durée de vie de leurs vêtements, en les réparant, en les gardant le plus longtemps possible, en les revalorisant sous forme de don à des proches ou de revente en seconde main. En ultime recours, le dépôt doit être effectué en point de collecte et non dans les déchets ménagers, même pour les articles totalement inutilisables. Seule une collecte centralisée et un tri de qualité permettront d’optimiser les débouchés en sortie de tri, dont les exportations et d’agréer des gisements textile de qualité pour un recyclage efficace.

Sur ces enjeux, l’information est essentielle. Le geste citoyen du tri et du dépôt de tous ces textiles et chaussures, quel qu’en soit l’état, est clé. Déposer ses vêtements usagés dans les points de collecte constitue, de fait, la première étape d’une chaîne qui permet d’insuffler une deuxième vie aux textiles et d’engager un modèle circulaire. En triant les textiles, les citoyen·nes engagent les pouvoirs publics, les industriels et tous les acteur·rices de l’aval, à trouver des solutions innovantes pour transformer ces déchets en ressources.

“Les raccourcis ou la désinformation participent à briser la confiance dans ce geste à but environnemental et remet en cause le geste de tri sélectif des citoyens. C’est pourtant essentiel, c’est le 1er geste qui nous oblige, collectivement, à mettre en œuvre l’économie circulaire.” rappelle Maud Hardy.

Au-delà du tri, il est également essentiel de sensibiliser à une consommation plus responsable. Réduire et privilégier les achats durables, entretenir ses vêtements sont autant de moyens de limiter les déchets textiles à la source.

Le rôle de Refashion à travers la REP TLC : un modèle unique pour accélérer et valoriser la circularité de la mode

À l’échelle mondiale, la France est souvent citée en exemple pour son modèle de gestion des vêtements en fin de vie. Ce modèle repose sur le principe de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), un dispositif inscrit dans la loi française depuis le 1er janvier 2007. Son objectif est clair : obliger les producteurs à assumer la responsabilité de la gestion des déchets issus des articles qu’ils mettent sur le marché, en contribuant à leur collecte, leur réemploi et leur recyclage.

Pour répondre à cette obligation, l’éco-organisme de la filière des textiles d’habillement, linge de maison et chaussures, Refashion, est chargé d’organiser et de financer la gestion des déchets grâce aux éco-contributions versées par les marques. En moyenne, ces contributions s’élèvent à 0,031 € par pièce vendue. Refashion opère dans le cadre d’un cahier des charges défini par les pouvoirs publics, qui fixe des objectifs précis en matière de collecte, de réemploi et de recyclage. L’agrément de Refashion, a été renouvelé pour 6 ans par les pouvoirs publics le 1er janvier 2023, soit jusqu’en 2028. Néanmoins, l’éco-organisme évoque début 2025 une renégociation de ces termes. Le but étant de rediriger les fonds collectés vers des solutions locales de gestion, alternatives à l’export, et d’une plus grande contribution financière à l’industrialisation du recyclage.

Une REP française encore perfectible

Malgré cet encadrement, la performance de la collecte reste en deçà des ambitions. En 2023, seuls 32,2 % des textiles mis sur le marché ont été collectés, soit 268 161 tonnes collectées sur 833 000 tonnes vendues. Un écart considérable que les pouvoirs publics entendent réduire en fixant un objectif ambitieux de 60 % de collecte d’ici 2028. Pour y parvenir, une trajectoire progressive a été définie avec des augmentations annuelles des volumes collectés: 20 000 tonnes en 2023, 45 000 tonnes en 2024, 75 000 tonnes en 2025, 110 000 tonnes en 2026 et 148 000 en 2027.

Les obligations imposées par la loi AGEC renforcent cet engagement et la non-atteinte des objectifs pourra désormais être sanctionnée financièrement. Outre la collecte, le cahier des charges de Refashion impose également des avancées en matière de réemploi, de recyclage, de réparation.

Face à ces défis, Refashion joue un rôle clé dans le développement des capacités industrielles nécessaires, notamment en matière de recyclage. “Refashion propose de soutenir financièrement ces investissements en travaillant avec les pouvoirs publics et les acteurs industriels pour accélérer la création de capacités adaptées aux volumes collectés” nous dit même Maud Hardy.

En parallèle, deux fonds ont été mis en place pour accompagner cette transformation : l’un destiné à la réparation, financé à hauteur de 13 % des éco-contributions, et l’autre dédié au réemploi, représentant 10 % des éco-contributions. Par ailleurs, des mécanismes incitatifs encouragent l’écoconception des produits, avec un système de primes récompensant les initiatives les plus vertueuses.

En tout, les pouvoirs publics français estiment qu’environ un milliard d’euros seront investis sur six ans pour améliorer la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage des vêtements. Si nous atteignons l’objectif de collecte, nous aurions alors effectivement 200 000 tonnes supplémentaires à trier d’ici 2028. “Il faudra donc doubler les capacités de tri.”, nous dit Hatem Sedkaoui.

Réparation, location, personnalisation : l’émergence concrète de nouveaux modèles économiques locaux et circulaires

La réparation, la location et la personnalisation redéfinissent les modèles économiques de la mode en favorisant des pratiques locales et circulaires. Ils permettent de prolonger la durée de vie des vêtements, réduisant ainsi la surproduction et les déchets, tout en soutenant des activités locales. En parallèle de l’éco-conception, ils doivent augmenter en valeur et en proportion dans l’économie de la mode de demain.

Le recyclage textile, une solution encore immature et grand coup d’accélérateur requis sans délai

Une filière encore peu mature

En 2024 dans le monde, moins de 1 % des textiles collectés sont recyclés en nouvelles fibres textiles. Ce chiffre illustre le retard d’une filière encore largement dépendante de technologies insuffisamment développées à grande échelle. Aujourd’hui, 95 % du recyclage textile repose sur des procédés mécaniques, qui vont du simple déchiquetage pour rembourrage ou isolants au recyclage “fibre à fibre” permettant la réintégration dans de nouveaux textiles. Des entreprises comme WeTurn ou l’Atelier des Matières expérimentent ces méthodes, mais leur capacité industrielle reste limitée.

Le recyclage chimique, qui permettrait de transformer les fibres usagées en nouvelles fibres textiles, est encore balbutiant. Certaines sociétés françaises, à l’image de Carbios, développent des procédés enzymatiques innovants pour traiter les plastiques et les textiles, avec le soutien d’une levée de fonds de 50 millions d’euros. Toutefois, ces technologies ne pourront réellement décoller que si les nombreux obstacles techniques au recyclage sont levés.

Parmi ces défis, les points durs, comme les zips, pressions, boutons et composants multiples, entravent le processus de recyclage et ralentissent les chaînes de traitement. Les mélanges complexes de fibres, comme les associations polyester/coton ou contenant de l’élasthanne, compliquent également leur revalorisation dès l’étape du tri. À cela s’ajoutent les matières dangereuses, telles que le lurex, dont le caractère inflammable pose des risques supplémentaires lors du traitement.

Autre levier nécessaire : les investissements massifs pour une rentabilité attendue à long terme. Les chaînes de valeurs sont locales, la main d’œuvre à coût élevé, tout comme l’énergie en Europe.

Accélérer le passage à l’échelle en Europe

Il est essentiel de cartographier les gisements européens par matière et typologie de prix, et les capacités industrielles associées pour maximiser la rentabilité. La traçabilité et le passeport numérique incluant la composition précise des produits permettront d’identifier plus facilement les matières et de caractériser les flux, dans une optique de grands volumes.

La spectroscopie proche infrarouge (NIR) est l’une des technologies de reconnaissance-matière la plus adaptée aux matières textiles, permet de détecter les textiles à trier par composition et par couleur. Elle est en plein essor, développée par des sociétés comme Pellenc ST.

L’automatisation du démantèlement des produits (retraits des points durs e.g., zips) est un levier important pour améliorer l’efficacité et la qualité de la préparation de la matière dans les centres de tri et augmenter la rentabilité, poussée par des entreprises comme Losanje, Le Lab Plus, La Virgule et des centres de recherche comme le CETIA.

L’amélioration des machines d’effilochage en vue de préserver la qualité et la longueur des fibres assure un recyclage de plus grande qualité, conservant les fibres longues, sans ou avec un moindre ajout de matière vierge.

La France et l’Europe doivent trouver des solutions pour industrialiser le recyclage des textiles, au niveau national et Européen.

L’apport de Refashion dans la R&D pour le recyclage textile

En France, des solutions émergent pour favoriser le recyclage. Refashion organise deux appels à projets :

- Le Challenge Innovation, un appel à projets ouvert à tous destiné à dénicher des solutions innovantes pour optimiser le recyclage des textiles et des chaussures. Les projets récompensés reçoivent ainsi un coup de pouce financier pour réaliser et mettre à l’échelle leur projet. Depuis 2010, plus d’une cinquantaine de projets ont bénéficié de son soutien.

- Le Challenge Industriel depuis 2024. Il a pour vocation d’accélérer le recyclage des textiles et chaussures en France et en Europe, grâce à l’industrialisation de technologies innovantes et de débouchés industriels. La première édition regroupe des projets de niveau de maturité technologique (TRL), s’inscrivant dans l’un des axes stratégiques suivants : solutions industrielles de tri automatisé et de préparation au recyclage, solutions industrielles de recyclage de textiles ou chaussures, incorporation de matières recyclées dans des produits semi-finis ou finis à l’échelle industrielle.

Pour envisager une mode entièrement circulaire, l’industrie doit entrer en contact avec d’autres secteurs et travailler sur des débouchés plus divers, aux matériaux issus du recyclage des vêtements et des chaussures. Parmi les projets innovants et scalables récompensés par le Challenge Innovation, nombreux sont ceux qui tissent des ponts entre la mode et d’autres industries comme le bâtiment et l’automobile, à travers le recyclage.

En 2023, le Challenge Innovation de Refashion a notamment récompensé UPNYL-TEX. Ce projet, porté par le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives, propose une solution novatrice de recyclage chimique des polyamides issus de vêtements usagés non réutilisables. Cette démarche permet de créer de nouveaux matériaux à haute valeur ajoutée destinées à d’autres filières industrielles comme le traitement des eaux, la capture du CO2, les retardateurs de flamme, et bien d’autres.

Le rôle des marques : éco-concevoir et tracer les produits

L’écoconception et la traçabilité jouent un rôle clé pour favoriser le recyclage des textiles. L’écoconception consiste à concevoir des produits en pensant dès le départ à leur fin de vie. Cela implique l’utilisation de matériaux facilement recyclables (monomatériaux, fibres naturelles ou recyclées), l’élimination des mélanges complexes, et des procédés de fabrication réduisant les contaminations (colles, teintures nocives).

La traçabilité, quant à elle, permet de suivre l’origine, la composition et le parcours des textiles. Grâce à des étiquetages clairs ou des technologies comme les QR codes ou blockchain, on identifie rapidement les matériaux et les méthodes de traitement, facilitant leur tri et leur recyclage.

L’encadrement européen de l’éco-conception et de l’exportation des textiles

Davantage d’éco-conception

- L’adoption de l’ESPR (Eco-design for Sustainable Products Regulation) en mai 2024 impose des changements structurels profonds dans l’industrie. Elle prévoit d’obliger les marques à concevoir des produits durables, réparables et recyclables. Un cadre réglementaire qui aura des implications certaines dans le domaine de la mode et du textile. “L’ESPR est un bon levier pour harmoniser les exigences en matière de conception des textiles. En établissant des critères communs sur la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité des produits, l’ESPR permettra de créer un cadre qui incite les producteurs à concevoir des textiles adaptés à une économie circulaire.” explique Maud Hardy.

- La Directive-cadre sur l’eau (DCE ou Water Framework Directive en anglais) de l’Union européenne, adoptée en 2000, vise à protéger et restaurer les masses d’eau européennes—rivières, lacs, eaux côtières et souterraines—en prévenant leur détérioration et en assurant leur bon état écologique et chimique. Cette directive impose aux États membres de surveiller la qualité de leurs eaux et de mettre en œuvre des plans de gestion par bassin hydrographique. L’industrie textile, responsable d’environ 20 % de la pollution mondiale de l’eau potable en raison des teintures et autres produits de finition, est directement concernée par la DCE. Elle incite les fabricants à adopter des pratiques d’éco-conception et d’optimisation des procédés de fabrication pour réduire la consommation d’eau et la génération de déchets, et promeut le recyclage.

Une révision nécessaire de la Convention de Bâle

L’Union européenne prévoit de durcir les règles sur les exportations de textiles usagés. Depuis le 1er janvier 2025, tous les États membres doivent collecter séparément les déchets textiles, et des critères plus stricts pourraient être mis en place pour distinguer les vêtements réutilisables des déchets. L’objectif : assurer une gestion plus transparente et durable de ces flux, tout en limitant les impacts environnementaux dans les pays tiers.

L’UE cherche aussi à imposer un cadre plus strict sur les flux transfrontaliers de déchets textiles. Alors que des règles sont déjà en vigueur pour les déchets plastiques et électroniques, l’Europe souhaite inclure les textiles dans la convention de Bâle, qui régule les exportations de déchets dangereux comme non dangereux. Le but est de mieux contrôler les flux de vêtements usagés et d’éviter l’export vers des pays sans capacité de traitement adéquate.

La France, le Danemark et la Suède, soutenus par la Finlande et l’Autriche, ont proposé en mars 2024 une révision de cette convention pour intégrer les textiles. “Aujourd’hui, un exportateur de déchets textiles n’a pas à obtenir le consentement du pays importateur, contrairement aux flux de déchets plastiques ou électroniques”, expliquent Christophe Béchu, alors ministre de l’Environnement, et ses homologues danois et suédois dans une tribune publiée dans Le Monde. La proposition vise ainsi à renforcer des obligations de consentement préalable pour les exportations de textiles, tout en interdisant celles de vêtements considérés comme dangereux, par exemple ceux contenant des substances toxiques. Si ces obligations existaient déjà avant cette proposition, personne ne semble les respecter : ni les exportateurs, ni les services de douanes, ni les importateurs ou les autorités dans les pays destinataires.

Pour les professionnel·les du textile, cette évolution législative pourrait marquer un tournant. Une régulation plus stricte des exportations entraînerait des obligations de traçabilité accrues et des contrôles renforcés tout au long de la chaîne d’approvisionnement, et l’adoption de modèles plus circulaires. Il ne s’agirait plus uniquement de valoriser les invendus ou les vêtements collectés, mais aussi de garantir que ces textiles ne représentent pas un risque environnemental une fois exportés. La révision de la directive-cadre européenne sur les déchets, entamée en 2024, devrait également fixer des objectifs pour limiter le gaspillage et favoriser le recyclage.

Véritable enjeu stratégique, la révision des règles sur les déchets textiles permettrait aussi à l’Union européenne de renforcer sa position dans les négociations internationales. Lors de la prochaine session de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (UNEA-6) en mars 2024, l’Europe prévoit de déposer une résolution visant à inclure le textile dans les discussions globales sur la pollution.

Quel financement pour le reste de la chaîne économique, notamment dans les pays importateurs ?

Aucun pays européen n’a la capacité de gérer tous es déchets textiles. Ce qui veut dire qu’il y a une acceptation du fait que nous comptons sur le Sud pour gérer le reste du problème. Travaillons donc ensemble avec honnêteté. Liz Ricketts, The OR Foundation

Une solution encore peu évoquée est la contribution financière de l’industrie et des Etats envers tous les membres de l’économie circulaire : car l’argent ne va qu’aux REP et filières de tri européennes (qui en ont bien sûr besoin), sans dédommagement pour les travailleur·euses du Sud qui forment la fin réelle de la chaîne. “Là où va le gâchis textile, l’argent pour le gérer doit suivre.” estime Fafa Mensah.

Les organisations locales appellent les REP et les marques à expérimenter et à collaborer ensemble, en bonne intelligence. “Nous pouvons avoir des conversations rationnelles à ce sujet, explique calmement Liz Ricketts, fondatrice de The Or. Aucun pays européen n’a la capacité de gérer tous ses déchets textiles. Ce qui veut dire qu’il y a une acceptation du fait que nous comptons sur le Sud pour gérer le reste du problème. Travaillons donc ensemble avec honnêteté, en reconnaissant que la situation actuelle est hors de contrôle et que l’ensemble de la chaîne de valeur n’a pas été prise en compte. Il est toujours possible de changer cela.”

Cette hypothèse d’évolution s’éloigne de plus en plus des radars. Depuis plusieurs mois, on assiste à un retournement de marché très structurant. Les pays acheteurs africains se détournent des textiles usagés venus de France et de l’UE, au profit de textiles de seconde main, voire neufs, venus de Chine, vendus bien moins chers. Il s’agit majoritairement d’invendus de marques dont des enseignes d’ultra fast fashion comme Shein, et de vêtements de marques dont on a retiré les sigles et signes distinctifs. Cette crise ouvre une nouvelle ère :

- Que va faire l’UE pour gérer les textiles usagés qui ne trouvent pas preneurs dans nos frontières et plus acheteurs ailleurs ?

- Comment les valoriser au mieux en limitant l’impact environnemental ?

- Comment faire évoluer une filière, avec en maillon central, le tri, qui empêche le développement de la collecte et du recyclage, car il est principalement orienté vers un seul débouché (la réutilisation / fripe en Grand Export) aujourd’hui mis à mal durablement ?

- Comment adresser et optimiser le fonctionnement d’une filière peu habituée à évoquer ses déchets ?

C’est tout l’objet du tri sélectif : réduire les déchets résiduels, augmenter la part du recyclage, favoriser la création de filières locales, sensibiliser à une meilleure gestion des ressources au sein des entreprises et auprès des citoyen·nes.

Plus essentiel encore, le débat doit transcender les frontières. Tous les pays sont impliqués, qu’ils soient producteurs-exportateurs ou récepteurs de déchets textiles. Le problème exige une approche protéiforme et multifacettes : au nord, réduire les déchets, améliorer la sélection des articles exportés, et renforcer le réemploi et le recyclage sur place ; au sud, mettre en place une filière de traitement des déchets stable, favoriser le recyclage, et encourager la valorisation.

A notre échelle, à l’heure où le tri sélectif est une obligation pour les 27 pays membres de l’UE (depuis le 1er janvier), et où la ressource naturelle devient si rare, construire un modèle durable dans les frontières européennes devient clé. Le développement d’une offre de seconde main locale et, après recyclage, d’une offre de matière première secondaire, sont deux leviers fondamentaux pour assurer notre souveraineté et lever la pression sur les ressources. L’effondrement de la demande des marchés africains, c’est aussi la solution clé en main d’hier, de revente massive de fripes en Afrique, qui s’éteint. Cela constitue une nouvelle étape, l’occasion de sortir de cette dépendance, et d’échanges commerciaux à la traçabilité compliquée, voire impossible. C’est le moment de créer un modèle plus vertueux, y compris dans les échanges commerciaux mieux tracés et encadrés, s’ils devaient reprendre. Bref, c’est la transition environnementale en marche.

En ce sens, l’éco-organisme travaille, en cherchant à améliorer la qualité de l’export par le renforcement de la juridiction et des contrôles aux frontières, par la favorisation de l’éco-conception et les gageures de durabilité des produits mis en marché, par l’industrialisation des méthodes de recyclage qui demandent au préalable d’importants investissements en recherche et développement.

La révision des termes de l’agrément renouvelé en 2023 est enclenchée en ce sens.