#SmartInfluence est une série d’interview-portraits dédiée à la nouvelle génération de personnalités d’influence sur les réseaux sociaux. Des femmes et des hommes aux engagements variés tels que l’écologie, la condition féminine, la voix de minorités, la revendication d’égalités sociales. Après Aurane Kree, Iznowgood et Paolo Luka-Noé, nous avons eu le plaisir d’échanger avec The Ginger Chloé, jeune femme rayonnante aux messages bodypositivistes qui invitent à la confiance en soi et lutte contre les injonctions à paraître “normée” des médias conventionnels.

The Ginger Chloé perçue par The Good Goods (et pourquoi on l’adore)

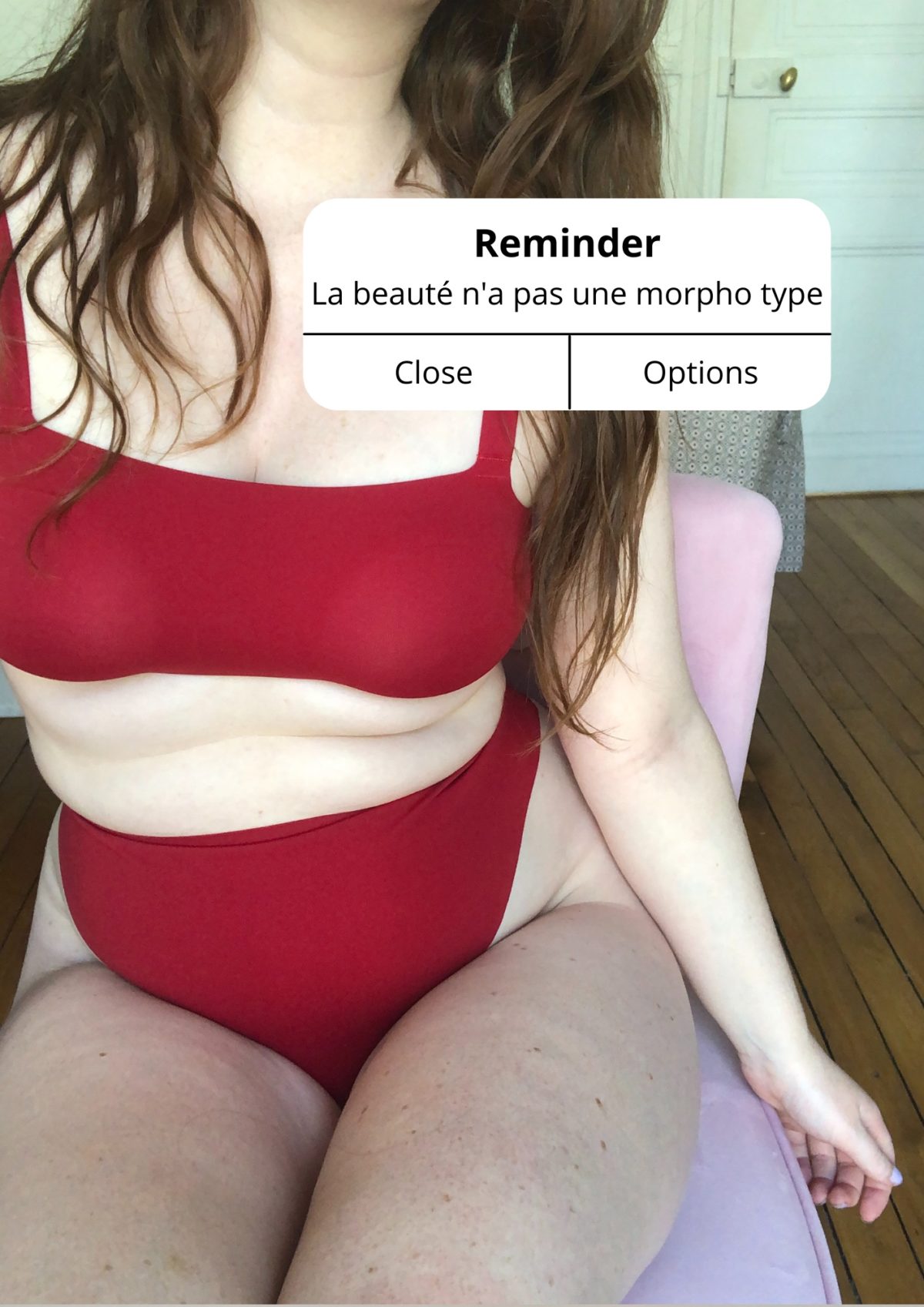

En voilà une smart girl. A 25 ans seulement, Chloé se fait la voix du bodypositivisme et de l’acceptation de soi sur les réseaux sociaux, auprès d’une communauté de près de 600 000 personnes entre TikTok et Instagram. Forte d’un parcours et un mental peu formatés, Chloé crée du contenu intelligent qui rappelle à sa prochaine “à quelle point elle est formidable”, en dépit des injonctions à exhiber un corps normé selon les codes des médias conventionnels. Avec une grande bienveillance, elle déjoue les standards de la beauté qui nous donnent toujours l’impression d’être à deux kilos près du bonheur et nous donne ses clefs pour travailler la confiance en soi. Rencontre avec une beauté qui pétille au compte d’intérêt public.

Qui es-tu, Chloé ?

Je suis Chloé, j’ai 25 ans et créer du contenu sur les réseaux est mon métier.

J’ai étudié les Sciences Politiques à Toulouse, je voulais être journaliste. Le digital m’attirait depuis toujours et j’y ai rapidement trouvé un moyen d’expression me permettant d’ajouter au plaisir d’écrire la possibilité de m’exprimer par des contenus visuels, photos et vidéos.

De quoi parle The Ginger Chloé sur Instagram et Tiktok ?

Mes réseaux sont l’extension de mes réflexions sur des sujets qui me tiennent à cœur. De façon spontanée et sincère, j’essaie d’apporter de la confiance et de la compréhension de soi, à la lumière de ma propre expérience. Je n’ai pas toujours été à l’aise avec mon image, j’ai toujours été différente. Les moqueries ont commencé au sujet de mes cheveux quand j’étais enfant, au point de demander à ma mère de les teindre en châtain.

Enfant, j’étais modèle photo enfant, j’ai fait quelques campagnes pour des marques. Adolescente, j’ai été prise en charge par une agence de mannequinat qui a littéralement brisé ma confiance en moi. J’avais 17 ans, je faisais du 38 et j’entendais : « Tu as un beau visage, de beaux cheveux, mais tu serais tellement plus jolie si tu perdais du poids ».

Quel a été le déclic qui t’a amené à parler de bodypositivisme sur les réseaux sociaux ?

J’ai arrêté le mannequinat et j’ai entrepris un long travail sur moi. Pendant mes études supérieures, j’ai pris du poids, me suis essayée à beaucoup de régimes et revenais toujours à mon poids de forme, voire 10kg en plus.

A la suite de plusieurs événements de vie difficile, j’en ai eu marre d’être à la recherche d’une image parfaite, vis-à-vis de moi ou sur les réseaux. Je me suis vue dans le miroir et j’ai réalisé à quel point j’en avais marre de l’autocritique, des mots durs envers moi-même : “Je suis trop grosse, rien ne va, il faut perdre du poids”, c’était épuisant et dépourvu de sens. Il y a tellement plus grave dans la vie !

Les comptes des américaines @danae.merce @mikazazon m’ont beaucoup inspiré. Encouragée par ma mère, je me suis lancée dans le but de diffuser moi-même ces messages.

J’en avais marre de l’autocritique, des mots durs envers moi-même.

Comment s’est construite la communauté sur Instagram ?

“Body Positive”, “Skin Positive” sont les mot-clefs. Des images brutes, sans filtre, sans retouches, partagées dans la joie et avec honnêteté.

J’avais déjà des abonnées mais j’ai rapidement trouvé un écho énorme et construit une grande communauté. Nous sommes 398k sur Tiktok et 182k sur Instagram (en août 2021, NDLR). Le pouvoir d’identification est fort, quand je fais du shopping sur internet, je ne me sens pas représentée par les marques. C’est très rassurant de constater qu’on n’est pas seule à avoir de la cellulite, des vergetures, des points rouges après le rasage. On était confinées, la seule chose qui intéressait les médias était nos problématiques de coiffure et d’épilation. Même dans un contexte grave, on se concentre sur l’apparence des femmes. J’ai eu d’emblée de nombreux retours de personnes soulagées de voir des images non photoshopées, plus naturelles.

Comment as-tu construit ta ligne éditoriale ?

Petit à petit, la ligne éditoriale s’est précisée. Il faut des épaules pour être militante, cela demande de l’énergie et une grande charge mentale. Quand ton discours est engagé, tu t’exposes beaucoup plus à la critique, les sujets forts unissent comme ils divisent.

J’y suis allée progressivement, je n’osais pas poser en lingerie au départ, c’est en faisant que j’ai pris confiance. Se voir en photo est un vecteur de confiance en soi. “Oui c’est moi qui suis jolie avec des boutons, démaquillée, avec des plis sur le ventre quand je suis assise”.

Le travail a été crescendo : pas de recette miracle. C’est un parcours d’inspirations, de rencontres, de culture autodidacte à l’aide de podcasts, livres ou contenus sur les réseaux. Il faut tout réapprendre : ne plus se dénigrer, changer le vocabulaire négatif pour me définir, oser porter des vêtements que je ne m’autorisais pas…

Chaque parcours est différent, nous n’avons pas toutes le même bagage. Il faut composer avec sa propre humanité : son éducation, son vécu relationnel, ses traumatismes… On ne peut pas faire de généralités.

Comment gères-tu les haters ?

Je reçois des centaines de messages par jour, je tente de répondre à tous. Les gens se confient beaucoup, les témoignages sont détaillés. J’ai appris à nouer des relations au fil du temps avec certaines personnes. La contrepartie quand tu montres une partie de toi assez vulnérable, c’est la critique. L’image que tu renvoies n’est pas celle que la société juge à ton avantage. Les insultes, les accusations de mal faire sont régulières. Il m’est arrivé de pleurer après 15 messages d’insulte dans la journée. Je crois avoir appris à m’endurcir et à m’en détacher. L’envie d’aider chacune individuellement est plus forte. La sensation de partager un contenu virtuel et d’avoir un impact dans la vie réelle est proprement dingue. Quand je reçois une photo de filles qui osent, montrer leurs jambes, porter une robe moulante, assumer leur corps tel qu’il est, je sais que j’ai rempli ma mission.

J’ai l’impression d’avoir créé un espace de parole manquant.

Comment faire pour que la représentation de la diversité des corps ne soit plus l’objet de militantisme ?

Ce combat selon moi est multisectoriel : il concerne les médias, les marques mais aussi notre entourage. La société manque globalement beaucoup de bienveillance, même chez le personnel médical : toutes les personnes obèses et en surpoids ont un jour subi de la grossophobie. Beaucoup de parents projettent leur propre insécurité sur leurs enfants et n’aident pas à déconstruire ces schémas. La même problématique se pose avec le jeunisme : passé 50 ans, aucune femme n’est représentée en dehors de la ménopause, considérée comme un problème.

Je ne sais pas si un réel changement s’opère dans notre société actuelle, particulièrement la génération de nos parents. Si j’ai beaucoup d’espoir en la jeune génération, les 15/16 ans qui ont plus de tolérance envers les LGBTQ+ par exemple, le cyber harcèlement n’a jamais été aussi élevé…

Penses-tu que les mêmes complexes existent chez les hommes ?

Les combats ne semblent pas être les mêmes. Il y a beaucoup d’injonctions et de souffrance sur la taille, les stéréotypes viriles, mais l’attention des médias est rivée sur les femmes qui sont aussi les premières cibles du marketing. Le marché de la minceur est extrêmement lucratif, fondé sur les complexes. Chez les hommes on se sert très peu des complexes pour vendre.

Comment travailles-tu avec une marque ?

C’est d’abord une question de feeling : est-ce que la marque me plaît, me parle ? Aurais-je pu acheter ce produit moi-même ? Est-ce que je l’ai déjà ? Ensuite, c’est un screening des valeurs : est-elle éco-responsable ? inclusive ? Quelles sont ses habitudes de communication ? Comment s’adresse-t-elle à sa communauté en mots et en images ? A-t-on des infos sur l’entreprise, sa gouvernance ? Je suis particulièrement attentive depuis le scandale de la marque Louyetu.

Comment tu gères ton quotidien ?

C’est beaucoup de travail, il faut des compétences partout.

Il y a le volet Community Management : gestion des messages, des commentaires, l’éditorial (créer les publications, les vidéos, les posts) et le volet commercial de relation aux marques.

Chaque jour, le programme est très varié. C’est un choix de vie que j’adore. Je suis très reconnaissante de vivre de ma passion. Avant d’être un métier c’était un loisir, je ne pensais pas en faire mon activité principale, je l’ai fait 4 années sans gagner d’argent. Le fait d’en vivre te permet d’avoir encore plus d’impact.

Pour l’instant, je ne coupe jamais les réseaux. Quand je vis quelque chose de chouette, je le partage comme si c’était avec des copines. J’essaie de préserver le temps passé avec mes proches et en famille.

Quels sont tes projets futurs ?

J’aimerais créer ma marque inclusive et éthique et donner des cours en école pour expliquer comment fonctionne l’influence. D’une part pour expliquer qu’aujourd’hui la presse n’a plus le monopole de l’information, d’autre part que l’activité de créateur de contenu ne consiste pas seulement à se prendre en photos. L’influence implique la responsabilité.

Le compte Instagram de Chloé

Le compte Tiktok de Chloé